当挪威人在永久冻土层上建起这条跑道时,谁也没想到,仅仅半个世纪之后,冰川融化,这座临近北极的机场已面临跑道沉降危机。

极端高温正在杀死“海洋”。海水变暖,藻类大量繁殖,吸收二氧化碳的浮游植物却在不断减少。更为严峻的是,海水升温导致洋流流速减缓,进入深海的氧气减少,海洋生态系统的动植物可能有灭顶之灾。

享受着现代科技发展的便利,躺在空调房里的现代人,却很难感知问题的严峻性。景观建筑设计师李婧婷相信,让城市居民也能感知到气候变化带来的问题,或许才是民间气候行动的第一步。李婧婷、张青青和城市规划师张昱组建起了一支小队,她们原本希望通过打造居民共建社区花园,让人感知到气候变化,却意外在自然教育文创产品领域开花结果,取得成绩。

李婧婷清楚记得,自己和自然之友玲珑计划的相遇是在2022年春节后的一天。

彼时,她刚换了一份新工作,从北京迁往深圳。工作和居所的变化带来了短暂的新鲜感,然而一段时间后她便发觉,哪怕换了城市、换了工作,人也很容易感到倦怠。

从高中开始李婧婷便已开始关注生态环境保护问题,也是因为这样的志趣,她成为了一名景观建筑设计师。

从奥本大学研究生毕业后,她曾在安博戴⽔道新加坡分公司、LOLA景观事务所和美国MAHAN RYKIEL景观事务所就职,负责过东莞中⼼公园、深圳虹桥公园与深圳荔枝公园等⼤型景观项⽬的设计。

然而现实与理想始终存在落差,李婧婷也因此感到挫败。“工作中的这些项目可能更偏向商业视角,但我更希望我的设计能兼顾到生态保护,而非仅仅是商业价值的开发。”

和其他气候行动类项目不同,「玲珑计划」面向个体公民,通过线上线下课程、导师陪伴辅导、社群共学和讨论、在线资源中心等一系列方式,为个体行动者提供知识与能力提升的机会,帮助其明确行动方向、完善行动策略、提升行动能力、落地行动计划。「玲珑计划」希望用这样的方式,培养出一批又一批优秀的公民气候行动者和领导者,针对气候变化领域的真问题,形成持续推动应对气候变化的民间力量。

李婧婷一直对城市生物多样性及城市生态很感兴趣,她的毕业论文研究的正是“城市中随机成长的植物如何为城市提供景观价值和生态价值”。可惜的是,这些研究始终未有机会付诸实践,而有了「玲珑计划」的支持,让她看到了理念落地的可能。

和李婧婷拥有共同梦想的,还有她的好友张昱、张青青。她们一直从事景观设计和城市规划工作,长期关注生态保护,也一直遗憾在大型项目中话语权不足,无法践行自己的生态保护理念。因此,在得知有这样的机会时,三人共同组建了一个气候行动小队。

“最初,我们三人都是从事空间规划和景观设计的,因此我们考虑的切入点往往是大型空间,或者至少是需要多人协作才能完成的小型场地。这也是我们最初构思社区自然主题的原因之一。由于职业特性的影响,我们的思维模式起初较为固化,主要思考如何将环保理念或可持续发展的想法落到实处。”

由于过去三人从事的一直都是大型景观项目,现在,该设计一个怎样的微型项目,才能施展特长,推广生态理念,成为了她们这次气候行动最初的卡点。

景观设计师张青青此前设计过多个社区花园,她曾在社区花园中精心构想了蝴蝶生境等创意和可能性。但当时由于缺乏必要的维护和运营,这些花园逐渐荒废。三人对此都感到非常可惜。这一次,她们意识到是时候真正实施这个创意了。

“当我想到我曾经的创意现在还可以结合到社区的气候适应,我感到非常兴奋。”李婧婷说,“社区中的⾃然”可持续生活空间与⽣活设计项目,也由此萌发。

然而,如何才能将创意落地,对于从未尝试过气候行动的她们来说,依然存在不少挑战。

为了调查社区居民的气候感知差异,2022年8月,李婧婷的小队选择在深圳南山区和龙岗区进行调研。南山区作为深圳较为核心的城区,其居民群体相对高端,工资水平较高,多在科技公司工作,生活水平也相对较高,而龙岗区则位于深圳的较偏远地带。“我们选择这两个区,旨在进行对比分析,探讨不同收入和环境条件下,人们对气候变化的感知是否存在差异。”

发放了300份问卷后,李婧婷小队发现深圳大多数居民对气候变化缺乏足够的认知,甚至完全没有意识到气候变化正在悄然发生。年轻人普遍表示没有感受到气候变化的迹象,反而是七八十岁的老人对气候变化的感知更为敏锐,“他们明显感觉到现在深圳的冬天变热了。”

在做完调研之后,李婧婷三人最终确定了项目方向,即在社区中打造一个气候变化感知花园。

在项目获得了「玲珑计划」审批通过之后,开始准备落地时,她们遇到了两个棘手的问题:去哪里寻找实地项目展开点?如何筹措更多建设资金?

李婧婷和张青青几乎走遍深圳的社区,都没能寻找到合适的社区空间。「玲珑计划」一期的导师喜鹊婆婆给她们推荐了合作企业。对方已经承接了政府的社区花园建设项目,资金问题迎刃而解,而来自「玲珑计划」的那部分资金,也可以支持她们开展与气候行动。

二人最终选择的场地位于仙田外国语学校二层屋顶花园,在和学校师生及家长沟通后,她们开始以气候变化感知为主题、自然教育为目的打造景观设计。

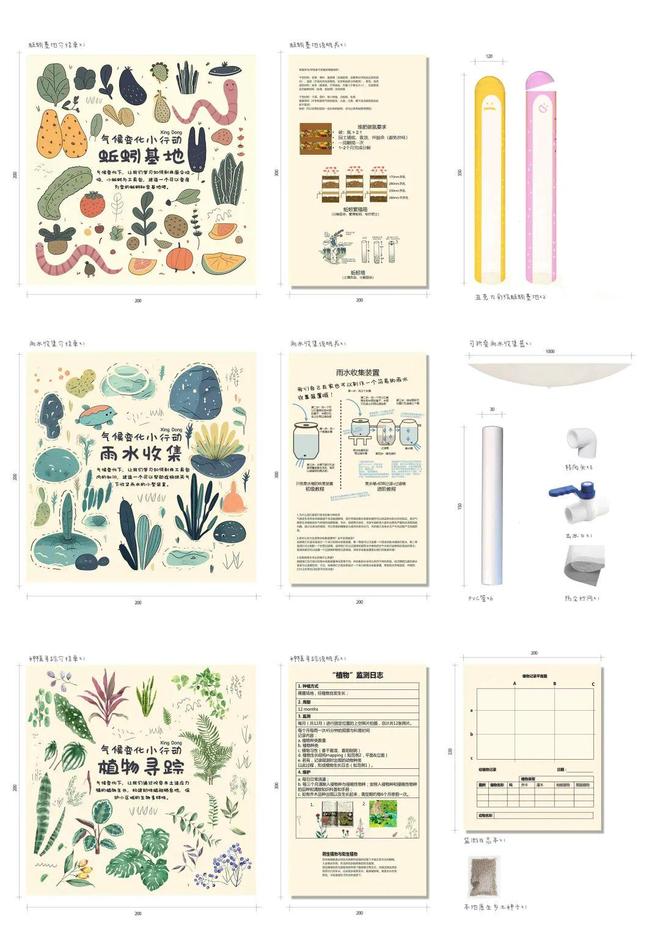

“我们给花园设置了四个板块:堆肥区域共建、雨水收集与回用共建、昆虫旅馆共建、植物种植共建。我们期望通过这四个模块的嵌入,使花园实现真正的可持续和可循环,即自主收集和利用资源,并供学生们进行科普学习。”

由于花园位于学校二层,部分时间能晒到阳光,部分时间则不能。因此,李婧婷小队在植物设计上也进行了特别考虑,选用了阴生植物和阳生植物,以便学生们观察,同时吸引城市中的蝶类和其他昆虫。

此外,李婧婷还特别设计了一些小空间,将座椅设置在阴凉或阳光充足的地方,根据太阳角度的变化,阴凉和阳光充足的地方,温度感受也会不同。这样,孩子们可以在变化过程中感知温度、植物的遮阴效果和湿度,从而体会到温度影响,以及自然变化带来的舒适感。通过这种方式,激发他们对气候变化感知的兴趣。

这样的设计巧思,看上去对于身为景观设计师的她们来说,本应是信手拈来。但实际操作起来,却是前所未有的挑战。

一方面的压力来自于交付时间,原本这个项目李婧婷规划用一年时间完成。然而和公司合作后,对方的时间只有一个月,她们必须要在一个月内完成设计和交付;另一方面的压力来自于自然教育相关流程的设计。

“因为涉及到学生共建,我们设计每个板块都需要查阅大量资料,只有弄清楚装置的基本原理后,才能将装置拆解,再写成说明书,发给工厂制作配件。这样才能让师生参与,在共同搭建装置的过程中,学习气候变化知识。”

短短的一个月,李婧婷、张昱、张青青几乎都在争分夺秒中度过,她们时常因为设计问题争论不休,甚至吵架。每天,她们都需要处理种种突发问题。

以张昱负责的蚯蚓堆肥板块为例,当时正值疫情期间,不少工厂停工,张昱在深圳没能找到价格合适的工厂能生产堆肥箱子。打听了一圈后,她才联系到山东一家小工厂。等张昱将模型的电子图纸发给工厂,对方在制作过程中又遇到各种细节问题。

“我们是想要做蚯蚓堆肥的科普,希望同学们能够直接看到这个过程,因此这个箱子不能是封闭的,需要有透明部分,能看到蚯蚓穿来穿去,吃东西产生肥料的过程。同时同学们还能够将肥料挖出来,给花园施肥。类似这样的设计细节,我们想了很多,因此单一工厂可能根本无法制作,我们还要联系各种材料的工厂,利用有限的资金制作出成品。”回忆起那一个月,张昱依然还对当时的紧迫感记忆犹新。

功夫不负有心人,2022年10月,共建花园的基础结构终于完成,并顺利开展了两次共建活动。

第一次活动,学校师生共同按照李婧婷和张青青给出的图纸,成功搭建并完善了气候感知花园。第二次活动,二人则以寻踪和感知为基础,在共建花园中开展气候变化寻踪等系列活动,让师生加深对气候变化的认知。

活动包括观察堆肥、雨水回收、昆虫旅馆和植物的生长情况及变化,以及教授学生科学观察、持续监测和维护的方法。

此外,李婧婷和张青青还安排了一些细节活动,例如“握冰行动”——参与者手持冻好的冰块,亲身体验温度变化带来的冰块融化感受。

凝结了三人巧思的“气候感知”花园,终于在师生共建中逐渐显露出了可爱模样。在“2023深圳共建花园遛遛游园会”中,这座美丽的仙踪绿廊花园,获得了“亲自然”花园奖和“超高人气”花园奖。

一座花园建成了,但李婧婷三人的气候行动之旅,却并未到达终点,而是来到了一个岔路口。

疫情期间,这座花园封闭,并不对学生开放。这意味着,辛苦共建的花园,最终只是一枚漂亮的“勋章”,无法真正实现自然教育的作用。

“独立建造并运营维系一座花园,并非一个人或一个家庭就能够完成。它需要多方的组织机构,甚至有政府介入才能够实现。各方协调的过程中就会出现各种问题,需要耗费大量精力解决。”

再次被现实击败的三人,不得不停下来反思此前的行动计划。当她们和「玲珑计划」的伙伴们交流后,才终于从过去的职业框架中跳出。

“我们采取的策略是尽量削弱和减少面临的困难,无论是场地、人员配合还是资金方面的难题。例如,若场地难觅,是否能以家庭为单位,利用一个花盆来实现想法;若资金紧张,是否可以通过压缩成本来达成目标等”。

此前,为了能够让气候感知花园建设的参与者都能理解装置的原理,她们特意制作了一份详尽的建造指南说明书,涵盖了雨水收集、蚯蚓堆肥博物馆以及气候变化感知植物的营造等内容。

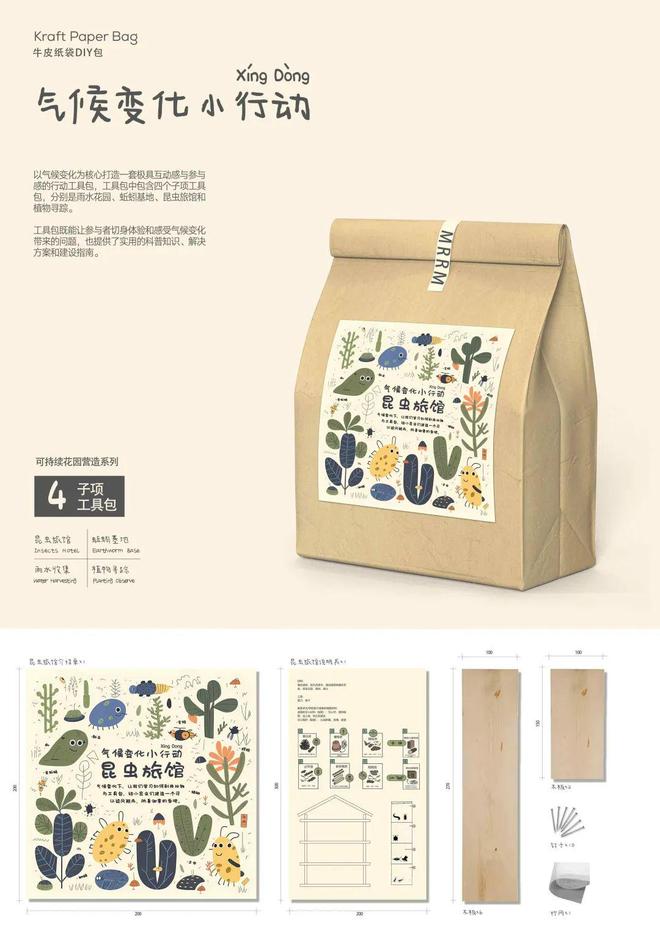

李婧婷灵光一现,她想到,可以将气候感知花园里的四大模块,打造为寓教于乐的教育工具包。比如,如果有孩子喜欢种植花草,那么他就可以根据工具包的指引说明,在家制作简易的雨水收集装置,也可以将蚯蚓堆肥应用于花盆中。不需要广阔的花园,小小的阳台便能够成为一方快乐的自然课堂。

以花园中的蚯蚓堆肥装置为例,它本身设计较为复杂,采集肥料方式是将箱子底层的土挖出,用作肥料,再应用于花园。然而完全复制这样一个箱子在家中并不现实,因为城市里的居民既不可能天天刨土,也未必有足够空间专门养蚯蚓。

于是李婧婷三人便思考该如何设计出一个更为简便,也更为艺术的DIY装置,让大家既能够享受到动手的参与感,也愿意长期在家中使用。

“我们对蚯蚓堆肥的形式和外形进行了长时间的设计,最终决定采用一个简单插入花盆的管子。当然,这也需考虑家中花盆的尺寸、管子的尺寸及其埋深,既不能太小以便堆肥,又要兼顾实用性。”

不过比起装置本身的设计,李婧婷认为DIY设计的说明书更为关键,所以专门设置了一页科普气候变化相关知识,详细介绍了为何进行蚯蚓堆肥和垃圾降解,在此基础上介绍如何进行蚯蚓堆肥、如何DIY制作蚯蚓塔,并将其放置家中。

孩子们在阅读和理解说明书的过程中,气候感知行动的种子便不知不觉埋在他们了心里。如此一来,李婧婷三人的气候变化行动,也得以走出花园,去更广阔的天地里生根发芽。

她们开发出的“气候变化工具包”MINI家庭体验版和更适合自然教育课程及城市微更新的“气候变化工具包”PLUS完整课程版设计,在1000多件参赛作品中脱颖而出,最终获得了首届全国自然教育文创产品设计大赛“自然课堂职业组银奖”。

欢迎关注MRRM木日日木可持续工作室的公众号和小红书账号(ID:6181965372),在小红书主页店铺栏购买气候变化小行动的“工具包”,并诚挚欢迎团队或组织洽谈合作,与玲珑伙伴一起成长。

从气候感知花园到气候变化工具包,由广阔的花园到随手可携带的迷你工具包,其中经历的难处与收获,只有李婧婷这些气候行动的践行者才能深刻感知。

在参加「玲珑计划」之前,她从没想过自己会在气候行动这件事上能够走得如此之远。她说,「玲珑计划」汇聚了各行各业的气候行动者,微芒成炬,照亮了彼此前行的道路。

在「玲珑计划」的社群里,李婧婷结识了许多小伙伴。他们中有人在做农业保护,有人撰写当地气候变化的民族志;虽然有人对行动方向还有迷茫,但一直坚持在做自己的环保社团,或积极投身环保相关行动。对李婧婷而言,尽管最初只是怀着一颗稚嫩的初心,可是「玲珑计划」却愿意给予资金和支持,让一粒种子有了萌发的希望。

“更重要的是,「玲珑计划」及自然之友的支持始终存在,并不是项目结束就万事大吉了。当我参加社群聚会介绍项目进展时,项目组以及更多的玲珑伙伴都愿意帮我们推广,支持我们的行动。”

属于李婧婷三人小队的这个项目,已经告一段落,但她们的应对气候变化的行动之旅依然还在路上。

“之前我们设计了一个偏科普且带有DIY教学功能的蚯蚓塔,接下来,还打算设计一个更具艺术感的版本,类似于家居摆件。这样更容易融入家庭环境,或许能吸引更多人接受在自己家中使用。我们的气候行动还能走得更远。”

三位景观设计师带着她们对气候变化与可持续保护议题的热情,成立了「木日日木」可持续工作室并开发了蚯蚓食堂工具包,在线上线下推广可持续理念

感谢能源基金会、北京险峰长天公益基金会、社区伙伴和自然之友月捐人对本项目的支持和对公民气候行动的大力支持

想知道玲珑伙伴们都在做什么,请依次点击公众号底部菜单栏→环保行动-玲珑计划-行动故事↓